Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

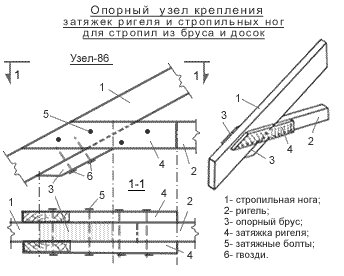

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

- жесткое крепление к мауэрлату;

- скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

- посредством одного вертикально забитого гвоздя;

- с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;

- посредством скобы;

- выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

- методом запила с гвоздевым креплением;

- посредством гнездового соединения;

- с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Курс «Основы скалолазания». Занятие №9

Описание теоретической и практической части занятия

| Теория | |

|---|---|

| Наименование | Дополнительная информация |

| Знакомство со снаряжением ( ус самостраховки, схватывающий узел, схватывающая веревка) | Показ процесса завязывания схватывающего узла |

| Практика | |

| Самостоятельная отработка ввязывания узла | Практика производится на веревках внизу трасс |

| Теория | |

| Перестегивание на станции, голосовые команды («самостраховка», «перила свободны»). | Показ перестегивания на станции:Вщелкивается 1-й карабин самостраховки, потом 2-й карабин, после веревка для спуска заряжается в восьмерку и пристегивается к карабину на петле беседке, затем вяжется схватывающий узел на схватывающей веревке, после этого, придерживая веревку на восьмерке, идет отстегивание карабинов самостраховки и контролируемый спуск вниз с контролем страховочного узла. |

| Показ спуска (дюльфирования) на веревке | |

| Практика | |

| Отработка самостоятельного спуска (дюльфирования) на веревке | Работа идет на двух трассах одновременно |

| Практика | |

| Лазание легких трасс матрицей(5b) | Два подхода с верхней страховкой |

| Лазание легких трасс | Лазание трассс 5а, 5а+ нижней страховкой или верхней, в зависимости от возможностей и сил курсантов |

| Лазание с верхней страховкой | Трассы с карнизом, (сложность трассы простая №2, уровень 5б) |

Теория. Занятие 9

Спуск по веревке, или дюльфер

Дюльфер — скоростной спуск по верёвке на крутых и отвесных стенах. Дюльфером называется один из первых относительно безопасных способов спуска, предложенный и введённый в практику в начале XX века немецким альпинистом Гансом Дюльфером (полное имя Ханс Иоханнес Эмиль Дюльфер).

В современном скалолазании и альпинизме под «дюльфером» понимают спуск по вертикальным перилам на крутых склонах и отвесах, где самостоятельное движение затруднительно или опасно. А также как метод спуска по этим перилам, зачастую с использованием специальных спусковых устройств, таких как «восьмёрка», «корзинка», «лесенка», что терминологически неверно, но повсеместно используется всеми альпинистами, скалолазами и туристами.

Современные устройства для спуска по веревке

Классический метод Дюльфера. Согласно классическому методу дюльфера, верёвку следует пропустить между ног, обвести ею правое бедро, а затем поднять через грудь за левое плечо и опустить через спину в правую руку. Спуск регулируется правой рукой, а левая нога придерживает верёвку. Чтобы остановить спуск, достаточно только зажать верёвку правой рукой. Если же верёвку зажать локтевым сгибом, то правая рука остаётся свободной и ею можно поправить карабин на груди.

Нужно отметить, что веревка сильно режет бедро и плечо. Поэтому в местах перегиба веревки следует что-то подложить. Скажем, древко ледоруба или ручку скального молотка в карман куртки снизу, а сверху на плече положить перчатку или шапку под куртку. В Советском Союзе часто практиковали войлочные накладки специально нашитые на воротник и в области бедра.

В более продвинутом методе классического дюльфера веревка пропускается через карабин на беседке, а не проводится вокруг ноги.

Спуск на восьмерке

Спуск с использованием спускового устройства. Сейчас спуск по верёвке проводится с помощью спусковых устройств, таких как «восьмёрка», «гри-гри», «лепесток», «лесенка», «десантер» и др. Верёвка проводится через тормозящее устройство и скорость регулируется правой рукой в перчатке. При спуске надо следить, чтобы рука близко не подошла к спусковому устройству. После спуска спусковое устройство может быть горячим.

Примеры зарядки веревки при спуске в спусковое устройство «восьмерка».

Примеры зарядки веревки при спуске в спусковое устройство «восьмерка»

Австралийский дюльфер

Австралийский метод. Впервые был применён австралийскими специальными подразделениями. Суть метода в том, что восьмёрка пристёгивается к беседке сзади и спуск осуществляется лицом вниз. Скорость регулируется левой рукой, а правая рука свободна и может держать оружие.

Австралийский дюльфер хорош в тех случаях, когда у вас есть надежная станция и впечатлительная аудитория. В горах все иначе, и вам необходимо нагружать систему как можно меньше, в особенности крепления.

Крепление для организации спуска. Л юбая точка, на которой можно надежно закрепить веревку, может быть использована для организации станции для спуска. Если поблизости нет стационарной спусковой станции, можно использовать часть своего снаряжения для ее создания. Как правило, это пара петель или отрезков репшнура.

Максимальная нагрузка на крепления приходится на первые метры спуска, поэтому здесь вам нужно двигаться как можно плавней, сползая с уступа и следя за тем, чтобы веревки не перегибались через острые кромки и не спутывались под вами.

Протекторы для веревки

Разведите пошире ноги для большей устойчивости и шагайте вниз по камням как можно аккуратней.

Как мне защитить веревки при спуске с карниза. Лучше всего подложить под веревку что-то вроде пустого рюкзака. Также подойдет и кусок каремата, или прикупите специальные протекторы для веревки. Привяжите их прусиком к веревке, которую будете тянуть при сдергивании. Это не даст им соскользнуть на кромке или в кулуаре и потеряться. Напарник может поправлять их положение во время спуска первого.

Увеличение трения карабинами

Как замедлить спуск. Для того, чтобы увеличить трение, все, что вам нужно – это второй карабин, желательно муфтованный. Просто вщелкните его в петлю веревок, пропущенных сквозь спусковое устройство, и в спусковое кольцо вашей беседки, продублировав таким образом основной карабин. Это заставит веревку, проходящую сквозь систему, соприкасаться с большей площадью, и увеличит таким образом трение. Заметьте, что защелка второго карабина должна быть противоположна защелке основного, даже если оба они муфтованные.

Как не выронить восьмерку при организации дюльфера. Тут все просто. Пусть восьмерка будет вщелкнута в карабин большим отверстием. Когда вам нужно будет задействовать ее, пропустите петлю веревки сквозь большое отверстие, как обычно, а затем оберните ее вокруг маленького отверстия, опять-таки как обычно. Устройство теперь пристраховано весом веревки, и вы можете выщелкнуть его большое отверстие и вщелкнуть обратно маленькое, приведя его в готовность.

Правильное встегивание восьмерки для спуска

Как не соскользнуть с конца веревки. Завяжите по узлу на каждом конце веревки во избежание соскальзывания с нее. Вам необходимо проделать это с обеими концами, ибо если вы завяжете узел лишь на одном конце, то можете выдернуть веревку из спусковой станции. Это также облегчает поиск концов сброшенной веревки, в случае сильного ветра или изрезанного рельефа. Чтобы не забыть, какую из веревок тянуть на следующей станции (или «земле»), вщелкните карабин в узел на ее конце. Если спуск осуществляется по сдвоенной веревке, то концы веревки связываются между собой. Связываются веревеки таким узлом, который не развяжется без нагрузки. лучше всего завязать встречную восьмерку и с контрольными узлами на концах.

Как обезопасить себя. Учитывая, что вы полностью полагаетесь на спусковую станцию и веревки и не можете на это влиять, единственным слабым звеном являетесь вы сами.

Если существует вероятность камнепада, лучше привязать себя французским прусиком или узлом клемхайст к ОБЕИМ веревкам. Располагать ли этот узел выше или ниже спускового устройства – решать вам, есть весомые аргументы в пользу обоих вариантов, но при этом многие предпочитают вязать его над спусковым устройством.

Схватывающий узел

Схватывающий узел, размещаемый ниже или выше спускового устройства, остановит спуск, если отпустить устройство. Это, прежде всего, рекомендуется для спуска первого, так как ему часто надо освободить руки, чтобы распутать веревку, организовать станцию.

Спуск в скалолазании

На практике, подстраховка схватывающим узлом используется не всегда. Причина этого в том, что лишь начинающие и малоопытные трудятся над одновременным обслуживанием спускового устройства и узла. Считающие себя экспертами, на свой страх и риск, часто отказываются от подстраховки схватывающим узлом, надеясь на свой опыт.

При использовании схватывающего узла важно, чтобы его петля была достаточно коротка, и узел не попал в спусковое устройство. Так как узел необходимо перевязывать на каждой станции, лучше присоединять петлю узла к страховочной системе маленьким карабином с муфтой, поскольку присоединение узлом отнимает больше времени.

Пру́сик (узел Пру́сика) — один из схватывающих узлов. Может завязываться репшнуром диаметром 6—7 мм вокруг 9—14 мм основной верёвки, обеспечивая тем самым страховку альпиниста. По мере подъёма или спуска передвигается рукой. В случае срыва узел затягивается на страховочной верёвке и предохраняет альпиниста от падения. Срабатывает при нагрузках в любом направлении. Кроме страховки прусик может быть применён и непосредственно при подъёме по верёвке (используется как жумар). Плохо работает на мокрой и обледенелой опоре. Снижает среднюю прочность верёвки в пределах 46,9—26,55 % (при сухой верёвке — 69,17—73,5 %; при мокрой — 67,3—70,4 %; при мёрзлой — 53,1—54,3 %).

Основные момент, на которые необходимо обратить внимание при работе с узлом Присика:

- при передвижении узла по верёвке узел не зажимается в ладонь. В этом случае при срыве рука рефлекторно сжимается вместе с узлом и узел не схватывает веревку. Торможение происходит только за счёт силы руки, что приводит к полному перетиранию прусика, ожогам руки, неконтролируемому спуску и, как результат, к падению. Передвигать узел необходимо толкая его вниз или вверх по верёвке, а не обхватывая его;

- второй виток идёт в обратном направлении по отношению к первому;

- концы витков вспомогательной верёвки не выходят из середины узла;

- вяжется из верёвки большего или равного диаметра, чем диаметр опорной;

- вяжется всего один виток, когда узел используется для подъёма, страховки или при больших нагрузках. Один виток практически всегда означает протравливание и в ряде случаев (например, жёсткая основная верёвка, основная верёвка под натяжением, обледеневшая верёвка) может привести к неконтролируемому спуску. Часто протравливают даже 2 и больше витков;

- при подъёме на прусиках узел поднимается по верёвке по мере подтягивания его вверх за свободные концы. Это приводит к тому, что образуются перехлёсты, которые будут мешать ослабить узел после нагрузки. Узел нужно толкать по верёвке, а не тянуть и не обхватывать;

- для подъёма используется один и тот же репшнур в течение длительного времени. Это приводит к его перетиранию. Необходимо осматривать репшнур перед и после использования.

- длина прусика берется больше длины вытянутой руки. В этом случае при срыве и повисании на прусике дотянуться до него крайне сложно, а при экстремальных погодных условиях, травмах и обморожениях — практически нереально.

- если прусик вяжут петлёй из репшнура, берутся рукой за узел петли. В результате, например, если петля будет пристегнута к страховочной системе карабином, нагрузка приходится на узел петли. При завязывании прусика петлёй из репшнура надо следить, чтобы место пристежки карабина не попало на узел, соединяющий петлю.

Основной минус — узел плохо держит на жестких веревках, совсем не держит на обледенелых веревках, витки сбиваются даже под небольшой нагрузкой. Достойную замену узлу прусика представляют другие более комфортабельные и легче завязываемые схватывающие узлы — Французский схватывающий и Схватывающий клеймхейст (Клеймхейст, узел Маршара, Австрийский схватывающий).

Пошаговый процесс завязывания узла Прусика

Французский схватывающий узел. Очень полезный и широко применяемый узел, как в повседневном альпинизме, так и в случае аварийных ситуаций. В отличие от схватывающего клеймхейста — его можно разблокировать под нагрузкой, что очень ценно при спуске по веревке и на спасательных работах.

Схватывающий Клеймхейст (Клеймхейст, Австрийский схватывающий, Узел Маршара). Схватывающий клеймхейст – очень полезный узел, похожий на французский схватывающий, но с одним важным и прекрасным отличием. Французкий схватывающий возможно ослабить под нагрузкой, а клеймхейст нельзя. И это свойство оказывается очень полезно в разных ситуациях. В действительности, два этих узла превосходно дополняют друг друга и используются вместе при вытягивании и спасательных операциях, где они выполняют противоположные функции. Кроме того, в отличии от симметричного французского схватывающего, схватывающий клеймхейст является ненаправленным.

Еще одно важное достоинство – его можно завязать на петле, что является очень удобным, например, для отсоединения от системы при опорных точках находящихся за пределами досягаемости.

Французский схватывающий узел

Австрийский схватывающий узел, или Клемхейст

Самостоятельная подготовка:

Просмотр видеоролика «Dulfer Climbing» — спуск дюльфером с восьмеркой»

Просмотр видеоролика «Get Out on Rock — Abseiling«- система организации спуска по веревке»

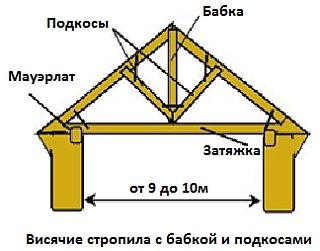

Висячие стропила: обзор конструкций + схема установки висячих стропильных систем

Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.

Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.

Содержание

Особенности конструкции висячих стропил

Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!

Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.

В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.

Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.

Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.

Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.

Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.

Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка

Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке. Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.

Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.

Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т.п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.

Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.

Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой

Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.

Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.

Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).

Конструкция бабки проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.

Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.

Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.

Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.

Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.

Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.

Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку. Причем, крепление не жесткое, а подвижное, скользящее по типу ползуна. Оно позволяет компенсировать изменение размеров балок (их подвижки), которые происходят при колебаниях влажности и температуры.

Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.

Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.

В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.

Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.

Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем

Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.

Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.

Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.

Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.

Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами

Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.

Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия: стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.

Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.

По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.

Основные узлы: виды соединений элементов

Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.

Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.

Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса. Потом выпиленные части соединяют, в них просверливают сквозное отверстие и стягивают их балтом.

В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.

Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.

В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.

Общие принципы расчета висячих стропил

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

- размеры перекрываемого помещения;

- наличие мансарды;

- предполагаемая максимальная нагрузка;

- угол наклона скатов;

- тип стропильной системы;

- материал изготовления стен;

- материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

- сечение стропил;

- величину шага стропил;

- форму ферм.

Монтаж висячих стропил

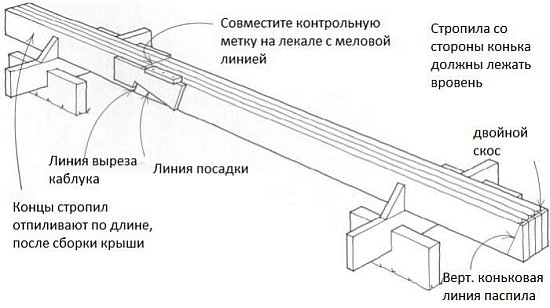

После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.

Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:

- Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.

- Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.

- Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).

- Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.

- Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.

- Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.

- Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.

- Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.

- Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.

На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.

Как усилить деревянную балку перекрытия своими руками

В случае неправильного подбора строительных материалов или ошибок в конструкции может возникнуть необходимость в усилении потолочных балок и защите их от провисания и прогибов. Я хотел бы поделиться опытом того, как подобная проблема возникла у меня, а главное, каким способом удалось ее ликвидировать.

При строительстве собственного дома в одной из комнат возникла необходимость в потолочных креплениях длиной 5 м. Для их возведения я воспользовался балками большей длины (7 м), так как из них одновременно можно будет сделать выпуск для крыши, защищающий стены и фундамент дома от подмывания снегом и дождем.

В этой статье я расскажу, как укрепить балки перекрытия металлическим уголком.

Усиление деревянных балок перекрытия: материалы и инструменты

- Уголок металлический 75×75 мм

- Металлическая полоса толщиной 5мм и шириной 75мм

- Болты и гайки Ф12мм

- Дрель, сверло Д12, гаечные ключи

Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга

Вот таким образом усилил балки.

Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

Узлы для рыболовных снастей. Рыболовные узлы: Как вязать рыболовные узлы – все гениальное – просто! Лососевый узел

Глухой узел (рис. 119). Если на конце поводка сделана незатягивающаяся петля; самый простой и надежный способ прикрепить к ней рыболовный крючок – это продеть ее конец в ушко крючка и перекинуть через крючок, образовав глухую петлю. Этот способ хорош для хлопчатобумажных лесок и тонких из полиамидных смол. Его можно применить и в том случае, если петля сделана из мягкой проволоки. Этим способом удобно привязывать к леске грузила.

Рис. 119. Глухой узел

Штыковой узел (рис. 120). Одним из наиболее простых способов привязывания рыболовного крючка к леске считается применение двух полуштыков, сделанных на цевье крючка. На синтетической леске его применять не следует, так как он при сильной тяге скользит.

Рис. 120. Штыковой узел

Канадская восьмерка (рис. 121). Хорошо знакомая нам восьмерка надежно служит для привязывания крючка. Так называемая канадская восьмерка прочно держит на синтетической леске. При желании этот узел можно легко развязать.

Рис. 121. Канадская восьмерка

Рыбацкая восьмерка (рис. 122). Это еще более надежный способ прикрепления лески к крючку с ушком. Он дает полную гарантию, что крючок не отвяжется.

Рис. 122. Рыбацкая восьмерка

Черепаший узел (рис. 123). Почему его так назвали, казать трудно. Ведь морских черепах ловят сетью или бьют гарпуном. Этот узел вяжется очень просто и хорош ля хлопчатобумажных лесок. Завязанный на скользкой синтетической жилке, он может развязаться.

Рис. 123. Черепаший узел

Калифорнийский узел (рис. 124). Его придумали лет тридцать назад рыболовы-любители в Калифорнии для привязывания крючков, вертлюгов и грузил к нейлоновой леске. Он сравнительно прост, вполне надежен, но не очень компактен.

Рис. 124. Калифорнийский узел

Ступенчатый узел (рис. 125). Многие рыболовы предпочитают пользоваться крючками без ушка ввиду того, что такие крючки, как правило, кованые и, по их мнению, более прочные, но крепить леску к такому крючку сложнее, чем к тому, у которого имеется ушко. Наиболее надежен для этой цели ступенчатый узел. Он чем-то напоминает затягивающуюся удавку (см. рис. 88).

Рис. 125. Ступенчатый узел

Захватный узел (рис. 126). Этот узел представляет собой половину змеиного узла (см. рис. 34), применяемого для связывания двух синтетических тросов. Он годится для любой лески и является очень надежным узлом.

Рис. 126. Захватный узел

Акулий узел (рис. 127). При вязке этого узла, перед тем как ввести в петлю ходовой конец, нужно сблизить сделанные вокруг коренного и ходового концов шлаги и плотно затянуть их. Этот сложный узел предназначен исключительно для синтетических лесок и отличается большой прочностью.

Рис. 127. Акулий узел

Лососевый узел (рис. 128). Прежде чем затянуть, его нужно перекинуть на цевье крючка. Лососевый узел – один из самых прочных. Он надежно держит на любых лесках.

Рис. 128. Лососевый узел

Тунцовый узел (рис. 129). От прочих узлов он отличается тем, что ушко крючка обхватывают одновременно две петли (как у глухой петли). Хотя вязка его сложна, он считается лучшим среди всех рыболовных узлов, предназначенных для синтетической лески.

Рис. 129. Тунцовый узел

Поводковый на основе простого узла (рис. 130). Умение быстро и надежно привязывать к леске поводки – дело немаловажное для каждого рыболова. Этот узел рекомендуется применять для быстрой смены поперечных поводков.

Рис. 130. Поводковый на основе простого узла

Сначала нужно на леске завязать простой узел, не затягивая его до конца. Поперечный поводок с крючками на каждом конце проведите в середину полуузла, вокруг петли и обратно в середину полуузла, как это изображено на схеме. Выровняв длину обоих поводков, затяните узел. Если вы хотите привязать к леске только один поводок, завяжите на противоположном конце восьмерку и вытяните поводок до конца, пока восьмерка не упрется в простой узел.

Поводковый на основе бегущего узла (рис. 131). Чтобы привязать к леске поперечный поводок таким способом, завяжите в нужном месте лески бегущий простой узел, но не затягивайте его до конца. На конце поводка завяжите восьмерку и этот конец пропустите в петлю бегущего узла. Затянув последний узел, как показано на рис. 131, вы надежно прикрепите к леске поводок.

Узлы для рыболовных снастей.

Узлы для привязывания рыболовных крючков.

Акулий узел, Веретено, Глухой узел, Захватный узел, Калифорнийский узел, Канадская восьмерка, Лососевый узел, Прогиб, Рыбацкая восьмерка, Ступенчатый узел, Тунцовый узел, Улучшеный клинч, Черепаший узел, Штыковой узел, Uni, Grinner, Rapala, Palomar.

Рыболовные узлы для привязывания поводков. >>>>>

* Поводковый на основе бегущего узла, Поводковый на основе змеиного узла, Поводковый на основе простого узла, Роликовый узел.

По материалам книги Льва Скрябина “Морские узлы”

Глухой узел (рис. 119). Если на конце поводка сделана незатягивающаяся петля; самый простой и надежный способ прикрепить к ней рыболовный крючок – это продеть ее конец в ушко крючка и перекинуть через крючок, образовав глухую петлю. Этот способ хорош для хлопчатобумажных лесок и тонких из полиамидных смол. Его можно применить и в том случае, если петля сделана из мягкой проволоки. Этим способом удобно привязывать к леске грузила.

Рис. 119. Глухой узел

Штыковой узел (рис. 120). Одним из наиболее простых способов привязывания рыболовного крючка к леске считается применение двух полуштыков, сделанных на цевье крючка. На синтетической леске его применять не следует, так как он при сильной тяге скользит.

Рис. 120. Штыковой узел

Канадская восьмерка (рис. 121). Хорошо знакомая нам восьмерка надежно служит для привязывания крючка. Так называемая канадская восьмерка прочно держит на синтетической леске. При желании этот узел можно легко развязать.

Рис. 121. Канадская восьмерка

Рыбацкая восьмерка (рис. 122). Это еще более надежный способ прикрепления лески к крючку с ушком. Он дает полную гарантию, что крючок не отвяжется.

Рис. 122. Рыбацкая восьмерка

Черепаший узел (рис. 123). Почему его так назвали, казать трудно. Ведь морских черепах ловят сетью или бьют гарпуном. Этот узел вяжется очень просто и хорош ля хлопчатобумажных лесок. Завязанный на скользкой синтетической жилке, он может развязаться.

Рис. 123. Черепаший узел

Калифорнийский узел (рис. 124). Его придумали лет тридцать назад рыболовы-любители в Калифорнии для привязывания крючков, вертлюгов и грузил к нейлоновой леске. Он сравнительно прост, вполне надежен, но не очень компактен.

Рис. 124. Калифорнийский узел

Ступенчатый узел (рис. 125). Многие рыболовы предпочитают пользоваться крючками без ушка ввиду того, что такие крючки, как правило, кованые и, по их мнению, более прочные, но крепить леску к такому крючку сложнее, чем к тому, у которого имеется ушко. Наиболее надежен для этой цели ступенчатый узел. Он чем-то напоминает затягивающуюся удавку (см. рис. 88).

Рис. 125. Ступенчатый узел

Захватный узел (рис. 126). Этот узел представляет собой половину змеиного узла (см. рис. 34), применяемого для связывания двух синтетических тросов. Он годится для любой лески и является очень надежным узлом.

Рис. 126. Захватный узел

Акулий узел (рис. 127). При вязке этого узла, перед тем как ввести в петлю ходовой конец, нужно сблизить сделанные вокруг коренного и ходового концов шлаги и плотно затянуть их. Этот сложный узел предназначен исключительно для синтетических лесок и отличается большой прочностью.

Рис. 127. Акулий узел

Лососевый узел (рис. 128). Прежде чем затянуть, его нужно перекинуть на цевье крючка. Лососевый узел – один из самых прочных. Он надежно держит на любых лесках.

Рис. 128. Лососевый узел

Тунцовый узел (рис. 129). От прочих узлов он отличается тем, что ушко крючка обхватывают одновременно две петли (как у глухой петли). Хотя вязка его сложна, он считается лучшим среди всех рыболовных узлов, предназначенных для синтетической лески.

Рис. 129. Тунцовый узел

Как изготовить мормышку? .

Как привязать мормышку? .

Поводковый на основе простого узла (рис. 130). Умение быстро и надежно привязывать к леске поводки – дело немаловажное для каждого рыболова. Этот узел рекомендуется применять для быстрой смены поперечных поводков.

Рис. 130. Поводковый на основе простого узла

Сначала нужно на леске завязать простой узел, не затягивая его до конца. Поперечный поводок с крючками на каждом конце проведите в середину полуузла, вокруг петли и обратно в середину полуузла, как это изображено на схеме. Выровняв длину обоих поводков, затяните узел. Если вы хотите привязать к леске только один поводок, завяжите на противоположном конце восьмерку и вытяните поводок до конца, пока восьмерка не упрется в простой узел.

Поводковый на основе бегущего узла (рис. 131). Чтобы привязать к леске поперечный поводок таким способом, завяжите в нужном месте лески бегущий простой узел, но не затягивайте его до конца. На конце поводка завяжите восьмерку и этот конец пропустите в петлю бегущего узла. Затянув последний узел, как показано на рис. 131, вы надежно прикрепите к леске поводок.

Рис. 131. Поводковый на основе бегущего узла

Поводковый на основе змеиного узла (рис. 132). Это более сложный, но зато и более надежный способ привязывания поперечного поводка к леске. Прежде чем затянуть сделанный на леске змеиный узел, введите в его середину конец поводка с завязанной восьмеркой. При затягивании змеиного узла обе его части сойдутся и надежно зажмут поводок перед восьмеркой.

Рис. 132. Поводковый на основе змеиного узла

Роликовый узел (рис. 133). Для завязывания этого узла на леске сначала нужно сделать простой узел и ввести в него ходовой конец поводка. Последний нужно закрепить наподобие многократной восьмерки (см. рис. 7) вокруг лески и коренного конца поводка.

Гимнастика славянских чаровниц

Стоячая вода

- Главная

- Фотоотчеты о событиях

- Новости

- Дополнительная литература

- Где купить

- Материалы для скачивания

- Форум

О прогибе

Давно назревал и часто вставал вопрос, а зачем же нужен прогиб в пояснице женщине. Вопрос животрепещущий потому, что нигде кроме как в Гимнастике Славянских Чаровниц (ГСЧ) нет речи о каком либо прогибе. Наоборот, всячески предписывается всем подгибать (подворачивать) таз (копчик, «хвостик») под себя в равной степени, как мужчинам, так и женщинам. Объясняется это тем, что основная энергия может идти только по максимально прямому позвоночнику.

Спасибо тем, кто меня доставал этим вопросом, потому что я им по частям занялась!

Первое что мне пришло в голову (конечно же, случайно), это на полной пешеходной скорости подвернуть таз под себя. И что же я почувствовала? Стоя перед зеркалом и медленно ища нужное положение, такие ощущения меня не посещали. А в тот момент я сразу отметила, что «спряталось» внутрь Солнышко – солнечное сплетение. Лучик, что выходит из него, явно перестал стремиться вверх, он направился в землю, да и померк. Плюс к этому появились напряжения в грудине (!), как будто стало давить туда чем-то, и множество мелких добавочных напряжений во всей спине. Я сразу же разогнулась, потому что в этом положении было очень не комфортно. Потом повторила эксперимент, дабы убедиться, что это была не случайность. Не случайность.

Естественно забыв об этом случае, через несколько дней у меня состоялась личная беседа с одной из девушек моей группы по этому вопросу. Она вновь говорила, что в любых ныне практикующихся системах физического воспитания от единоборств до спортивных танцев указывается на необходимость выстраивания спины «по стеночке» в буквальном смысле: встать у стены и всю спину прижать к ней, а потом так и ходит и действовать.

Тут я и рассказала ей о своем случайном эксперименте, но ей было мало, да и попробовать было невозможно (стенки помещения мешали). И вот тут меня осенило! Всё, как это обычно бывает, гениальное – просто! Очень просто! Всё дело в физике, в наибанальнейшем законе равновесия. Для того, чтобы сохранять устойчивость, мы должны распределять свою массу по пространству определенным образом. Совершая сдвиг одной части тела, нам приходится сдвигать все остальные.

Вспомните статного молодого человека, и мысленно найдите центр тяжести, он окажется примерно по центру промежности. А теперь мысленно прикрепите ему небольшой «пивной» животик. Сначала, он прогнется в пояснице, потому как эту массу живота необходимо уравновесить. Чем проще всего это сделать? – попой. Дальше увеличим ещё живот, теперь он откинет плечи назад, как будто хочет развалиться на диване, и всё это ради той же устойчивости.

Ну а теперь вспомните здоровую (это важно! не анарексичную модель, а нормальную, здоровую) девушку, у нее хорошие выдающиеся ягодицы, как же с ними не упасть? – природа всё предугадала и дала явно выдающаяся грудь. А помните, как ходят беременные? Они стараются как можно дальше откинуться назад плечами, а также они обладают невероятным прогибом в пояснице.

В конце, мы вспомнили очень крупных, тучных людей, которые даже присгибают ноги в коленях и наклоняются немного вперед, занимая положение как бы присаживающегося человека, ему только стул подставь…

Но самое смешное и очевидное вспомнилось где-то походу разговора. Недавно на занятии по народному пению (фольклорному) проводящая девушка сказала гениальную, примерно такую, фразу: «Звук пойдет только по прямому столбу, поэтому втяните в себя копчик и грудную клетку немного, чтобы выпрямить естественные прогибы позвоночника»! Когда вспомнилось, хохотали в голос!!

В итоге: не углубляясь в эзотерику, энергетику и прочую мистику, имеем в чисто физиологическом смысле для женщин (и не только) ЕСТЕСТВЕННОСТЬ прогибов в пояснице не только в гимнастике, но и в повседневных делах и движениях. Не стоит гнаться за навязанными стереотипами.

Инструктор из Екатеринбурга Дарья. 01.04.2013

“Прогиб” (Оболочечный узел): схема как вязать, советы и особенности

Это сложный узел, имеет большую тяговую прочность и используется для крепления крючков на синтетических лесках.

Последовательность завязывания акульего узла.

1. Продеть леску через кольцо крючка.

2. Ходовым концом лески сделать пять-шесть оборотов вокруг коренного и ходового концов. Завести леску в верхнюю петлю.

3. Смочить узел, сблизить и затянуть петли.

Веретено.

Особенностью этого узла является его вязание на штоке крючка. Это достаточно надежный нераспускающийся узел, хорошо выдерживающий тяговую нагрузку. Вязать этот узел можно на любом типе синтетической лески, и он не допускает ее соскальзывания.

Последовательность завязывания узла веретено.

1. Завести ходовой конец в кольцо крючка и сформировать плоскую петлю вдоль штока.

2. Сделать четыре витка ходового конца вокруг штока и петли. Завести ходовой конец в нижнюю часть петли.

3. Смочить водой леску и аккуратно затянуть узел.

Глухой (бирочный).

Этот узел предназначен для быстрого привязывания блесны, грузил и в некоторых случаях рыболовных крючков. Положительным свойством такого узла является быстрота завязывания и развязывания при замене блесны и сохранение целостности лески. Он хорошо выполняется на хлопчатобумажных и полиамидных лесках или на мягкой проволоке.

Последовательность завязывания глухого узла.

1. Сформировать плоскую петлю и провести ее через ушко грузила (крючка).

2. Опустить петлю вниз и провести через нее грузило (крючок).

3. Аккуратно затянуть узел.

Захватный (клинч или улучшенный клинч).

Этот простой узел применяют для связывания синтетических тросов, привязывания крючков с кольцом и лопаточкой, блесны или вертлюга. Он хорошо держит любые виды лесок диаметром до 1 мм и не подвержен саморазвязыванию при нагрузках. По способу завязывания узел захватный представляет собой половину змеиного узла.

Последовательность завязывания захватного узла.

1. Продеть ходовой конец лески через кольцо крючка и снизу вверх сделать пять–семь оборотов вокруг корневого конца (если леска толстая, лучше сделать четыре оборота).

2. Провести ходовой конец к первому витку и продеть в петлю рядом с кольцом.

3. Провести ходовой конец в петлю, расположенную вдоль корневого конца.

4. Сблизить и затянуть петли, подрезать конец.

Кнутовый (поводковый).

Один из самых старых узлов, использующийся для привязывания крючков (в том числе без проушин), грузил.

Последовательность завязывания кнутового узла.

1. Сформировать открытую петлю вдоль штока крючка.

2. Обмотать ходовой конец вокруг петли и штока крючка 7–8 раз.

3. Завести ходовой конец в петлю и затянуть ее, потянув за корневой конец.

4. Смочив водой леску, зафиксировать узел, потянув за коренной и ходовой конец одновременно.

Кровавый.

Кровавый узел входит в группу простых, часто применяемых узлов. Считается, что свое необычное название он получил во времена парусного флота, где такой узел завязывался на концах плетей-«кошек», которыми наказывали матросов на военных судах. Узлы во время удара разрывали кожу наказуемого до крови. В рыболовстве кровавый узел используют для привязывания крючков, карабинов, грузил, обметки и т. д. В зависимости от выполняемых задач могут применять различные варианты вязки кровавого узла.

В данном случае будем рассматривать вариант привязывания поводка к крючку. Такой способ вязки часто используют при оснащении ярусов и других многокрючковых снастей.

Последовательность завязывания кровавого узла.

1. Пропустить ходовой конец через кольцо, опустив вдоль штока крючка, сделать широкий оборот вокруг него.

2. Сделать еще один оборот, захватывая коренной конец и шток крючка.

3. Провести ходовой конец через образовавшиеся петли.

4. Потянув за оба конца, затянуть узел.

Лососевый.

Лососевый узел несложен в завязывании, но имеет один из самых высоких показателей по прочности на тяговую нагрузку. Положительным свойством этого узла является также его универсальность – он прекрасно держится как на хлопчатобумажных, так и на синтетических монофильных и плетеных лесках.

Последовательность завязывания лососевого узла.

1. Завести ходовой конец лески в кольцо и сделать два оборота снизу вверх вокруг корневого конца. Ходовой конец опустить вниз и, заведя за корневой конец, провести в нижнюю петлю лески.

2. Аккуратно опустить узел на шток крючка.

3. Затянуть узел.

Орвис.

Этот небольшой хорошо держащий нагрузку узел для крепления крючка ко всем видам синтетических лесок был разработан Ларри Беккером и назван по имени компании, проводившей конкурс на лучший рыболовный узел. Орвис по характеристикам похож на узлы схватывающий, трайлин, паломар и хорошо работает на всех типах лески.

Последовательность завязывания узла орвис.

1. Продеть леску через кольцо крючка и провести под корневым концом.

2. Провести ходовой конец в образовавшуюся петлю.

3. Сделать три оборота ходовым концом вокруг внешнего края новой петли.

4. Смочить леску и затянуть узел.

Питонов узел.

Питонов узел универсален по своим задачам: его применяют в рыбной ловле для привязывания всех типов крючков, но с его помощью можно и связывать лески между собой. Он входит в группу сильно затягивающихся змеиных узлов (констриктор, двойной констриктор) и может использоваться на любых типах лесок. Узел хорошо держит нагрузку, но после намокания его почти невозможно развязать и он достаточно сильно «травмирует» леску. Такие недостатки питонового узла привели к тому, что он постепенно утратил популярность у рыбаков.

Рис. 39. Питонов узел.

Последовательность завязывания питонова узла.

1. Сформировать восьмерку вокруг штока крючка.

2. Завести ходовой конец лески в верхнюю и нижнюю петли восьмерки.

3. Смочить водой и затянуть узел.

Прогиб.

Этот узел предназначен для завязывания крючков без кольца и имеет второе название – оболочечный узел. Вязание узла прогиб проводят на штоке крючка с использованием любого типа синтетической лески.

Последовательность завязывания узла прогиб.

1. Провести ходовой конец вдоль штока вниз и сделать шесть оборотов вокруг штока и лески.

2. Завести ходовой конец в сформированные петли. Потянув за ходовой и корневые концы, аккуратно затянуть узел.

Паломарский.

Паломарский имеет второе название – калифорнийский узел. Это один из несложных в вязке узлов, но очень хорошо держит нагрузки. Его основное предназначение – привязывание концевых элементов оснастки – застежек, крючков, грузил. Этот узел хорошо подходит для поли– и монофиламентных лесок.

Рис. 41. Паломарский.

Последовательность завязывания паломарского узла.

1. Согнув ходовой конец лески пополам, сформировать плоскую петлю.

2. Провести петлю через кольцо крючка.

3. Согнутым ходовым концом завязать простой узел так, чтобы кольцо оказалось внутри узла.

4. Провести через простую петлю крючок (грузило).

5. Смочить водой узел и, не перекручивая сдвоенные участки лески, затянуть узел.

Ступенчатый.

Этот надежный узел рыбаки чаще всего применяют при соединении поводка с крючком. Особенно он незаменим при фиксации крючков без ушка. Ступенчатый узел многие считают усложненным вариантом питонового узла.

Рис. 42. Ступенчатый.

Последовательность завязывания ступенчатого узла.

1. Ходовой конец сложить параллельно штоку крючка в плоскую петлю.

2. Ходовой конец лески обвести 2–3 раза сверху вниз вокруг штока крючка и корневого конца лески.

3. Продолжить обмотку ходовым концом вокруг штока и плоской петли.

4. Завести ходовой конец в плоскую петлю.

5. Аккуратно затянуть узел.

Трайлин (двойной клинч).

Достаточно надежный, хорошо держащий нагрузку узел для крепления крючков, грузил к любой монофильной и плетеной леске.

Последовательность завязывания узла трайлин.

1. Два раза провести ходовой конец через кольцо крючка.

2. Сделать пять оборотов вокруг корневого конца в направлении снизу вверх.

3. Пропустить ходовой конец лески через двойную петлю, расположенную возле кольца.

4. Затянуть узел и подрезать конец лески, оставив 3–4 мм.

Тромбонная петля.

Этот узел применяют для завязывания крючков с кольцом и с лопаточкой. Он надежно держит на природных и синтетических монолесах и плетенке.

Рис. 44. Тромбонная петля.

Последовательность завязывания тромбонной петли.

1. Сформировать ходовым концом открытую петлю, отступив на 10–15 см от края. Приложить крючок к середине петли, при этом шток должен быть параллелен корневому концу.

2. Сделать ходовым концом 8–10 шлагов вокруг штока крючка и корневого конца.

3. Продеть ходовой конец через петлю.

4. Смочив водой лесу, произвести затягивание узла.

Тунцовый.

Достаточно интересный узел, используемый для привязывания синтетической лески к крючкам, грузилам, карабинам и т. д. Тунцовый узел не так часто применяют, хотя он отличается большой надежностью и хорошо держит нагрузку, что связано с достаточно сложным вязанием узла. Некоторые рыболовы для облегчения вязки используют различные приспособления из проволоки, согнутой подковой.

Последовательность завязывания тунцового узла.

1. Провести ходовой конец через кольцо. Сделать три обвода вокруг штока и еще раз провести через кольцо (кольца не затягивать).

2. Вывести обводку лески через кольцо.

3. Потянув за коренной и ходовой концы лески, затянуть узел.

Уни узел.

Этот необычный узел создан относительно недавно, но уже завоевал популярность среди любителей рыбной ловли. Его уникальность проявляется даже в большом количестве названий. Первоначально он получил название в честь своего создателя Норманна Дункана, часто его называют именем популяризатора писателя Данавея. Известен он под названием гриннер, но чаще всего его называют узел уни, что является сокращением от слова универсальный. Именно это название отражает характеристику узла. Уни успешно используют для крепления крючков и грузил, для соединения двух лесок, в том числе разных по толщине. Узел хорошо держит нагрузку, не подвержен саморазвязыванию. Для завязывания этого узла подходят монофильные, фторокарбоновые и плетеные лески.

Последовательность завязывания узла уни.

1. Провести ходовой конец через кольцо и сформировать из него полную петлю.

2. Обернуть ходовой конец лески вокруг корневого конца и внутренней стороны петли 5 раз.

3. Увлажнить, аккуратно свести петли, затянуть узел, подтянуть узел к кольцу крючка и отрезать излишки лески.

4. Когда узел используют для соединения двух лесок, узлы завязывают вокруг корневых концов противоположных лесок.

Хоумер.

Прочный узел для привязывания крючков, грузил, вертлюгов, кормушек. Лучше всего его использовать с монофильными лесами диаметром до 0,4 мм. При использовании на плетенках и фторкарбоновых лесках его характеристики значительно ухудшаются.

Последовательность завязывания узла хоумер.

1. Завести ходовой конец в кольцо крючка и сформировать простую петлю, оставляя свободным 10–20 см.

2. Сформировать на корневом конце 5–6 шлагов.

3. Завести ходовой конец в ранее сформированный простой узел.

4. Смочить и затянуть узел.

Черепаший (турла).

Несложный, щадящий леску узел для привязывания крючков, грузил, поводков. Такой узел склонен к саморазвязыванию на синтетических лесках, поэтому для черепашьего узла лучше подходят хлопчатобумажные лески.

Рис. 48. Черепаший (турла).

Последовательность завязывания черепашьего узла.

1. Продеть ходовой конец лески в кольцо и сформировать закрытую петлю. Обвести ходовой вокруг корневого конца лески и завести в закрытую петлю над штоком.

2. Завести крючок в петлю.

3. Затянуть узел, обрезав конец лесы.